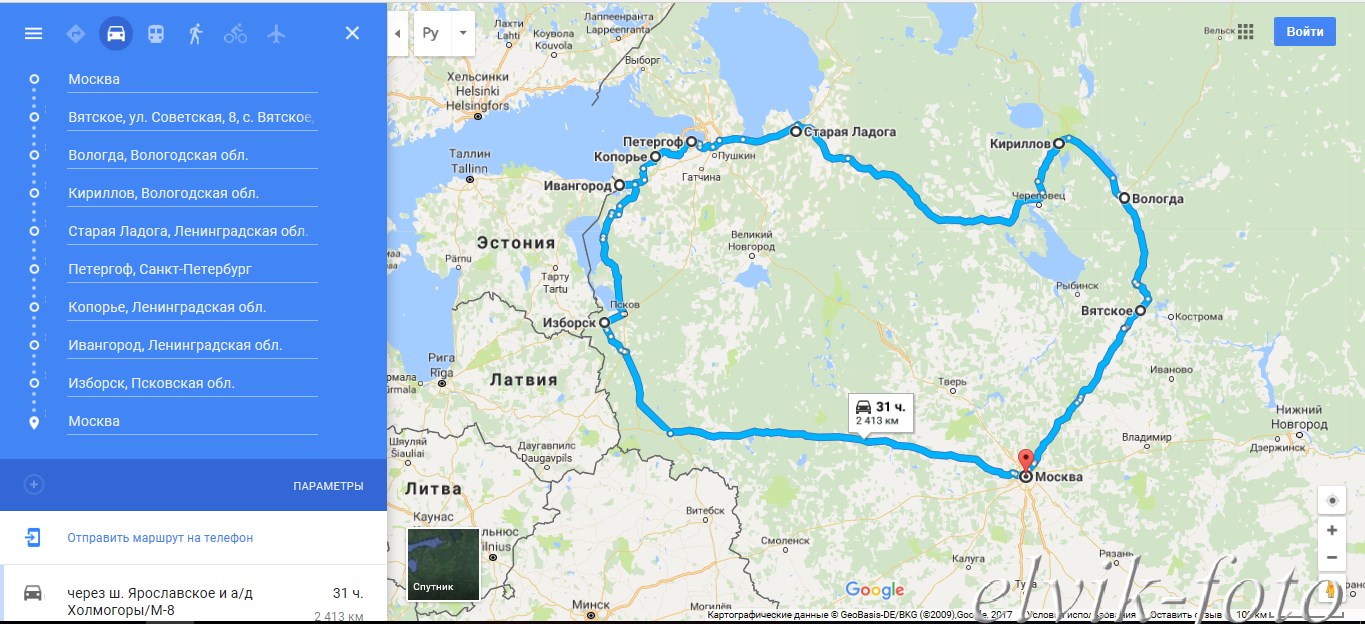

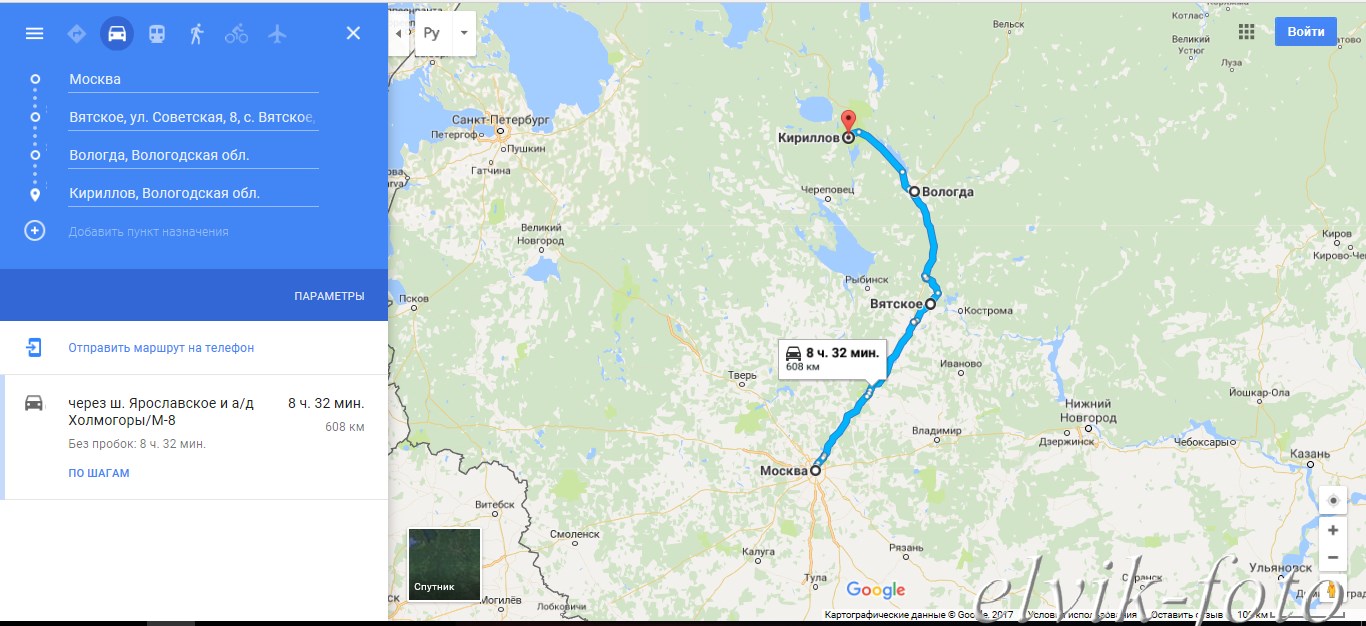

Москва – Вятское – Вологда – Кириллов – Тихвин — Старая Ладога – Волхов — Санкт-Петербург – Петергоф – Кронштадт – Репино – Ораниенбаум – Копорье – Ивангород – Изборск — Москва.

Вот и наступил долгожданный отпуск.

В путешествие отправились 10-го июня. Пройдено 3000 км. Бензина израсходовали 160 литров.

В первой части путешествия опишу маршрут, который пролегал по Ярославской и Вологодской областям.

Поскольку первая гостиница нашего путешествия была в Вологде, мы решили не переносить отъезд на воскресенье, когда на трассах меньше пробок и отправились в поездку в субботу, 10 июня, с утречка пораньше. Пустынные улицы Москвы немного сбили нас с толку, мы уже решили, что все уехали на дачи в пятницу вечером, но не тут-то было, после пересечения МКАД, километров через 5 на Ярославском шоссе всё встало на свои места. Мы в пробку, пробка от Мытищ и до Сергиева Посада, ехали это расстояние (55 км.) около четырёх часов. Вышли на окружную трассу вокруг Сергиева Посада, машин значительно поубавилось, настроение стало уже почти отпускное, и мы помчались к нашему первому пункту путешествия, к деревне Вятское, Ярославской области.

Где-то в районе Ростова мы еле-еле успели увернуться от колеса, которое отлетело от двигающегося по встречной полосе автомобиля уже почти поравнявшегося с нами. Хотели списать из видеорегистратора сей момент, но к вечеру очень устали и забыли, вспомнили, когда уже запись стёрлась последующей дорогой.

Приехали в Вятское, нашли парковку и пошли посмотреть на деревню и фотографировать.

Прочитали в Интернете, что эта деревня числится в списке самых красивых деревень России.

Вятское — село на реке Ухтанке в левобережной части Некрасовского муниципального района Ярославской области. Расположено в Костромской низине на востоке Ярославской области в 38 км к северо-востоку от Ярославля, 18 км от реки Волги и 8 км от Северной железной дороги.

Впервые село Вятское упоминается в «Летописи ярославских сёл и деревень» в 1502 году. Из описания следует, что в селе были двор митрополичий и 11 домов крестьянских. Через 60 лет описание удостоверяет, что в Вятском расположены двор митрополичьего приказчика, 3 двора церковников и 10 дворов пашенных крестьян, а за рекой Ухтанкой образовалась слобода торговых и ремесленных людей, в которой было 17 дворов. По четвергам в селе проходил торжок. Торговля шла бойко, и Вятское быстро богатело. Способствовало этому и отходничество населения на заработки в Санкт-Петербург и Москву. Самым знаменитым вятским крестьянином-отходником является «небесный кровельщик» Пётр Телушкин, отремонтировавший без лесов повреждения на шпиле Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Пётр Телушкин считается основоположником российского промышленного альпинизма.

Вятские крестьяне, уходившие на промысел, оказывались предприимчивыми дельцами. Разбогатев в столице, став купцами, строили в Вятском богатые дома по образцам питерских особняков. Благодаря этому село приобрело неповторимый архитектурный облик. Застройка велась фасад к фасаду, для проезда использовался элемент городской среды – арка. Стремление иметь лучший дом выразилось в многочисленном декорировании фасадов, искусной лепнине, в кружевных водостоках. Улицы были мощёные, благодаря чему село казалось небольшим благоустроенным городом. Помимо домов богатые купцы, вышедшие из местных крестьян, строили в Вятском богадельни, возвели библиотеку и школу.

Год от года торговля в Вятском ширилась. В торговле особой популярностью пользовался солёный вятский огурец.

К сожалению, XX в. принес в Вятское разруху. До первого десятилетия XXI в. село находилось в удручающем состоянии, разрушались уникальные памятники архитектуры XVIII-XIX вв. В 2006 году начинаются первые реставрационные работы. На сегодняшний день в селе восстановлено 32 из 53 памятников культурного наследия и объектов показа, которые включены в деятельность историко-культурного комплекса «Вятское».

Местная молодежь получает первые навыки работы во время каникул и обучается живописи и печатному делу в музее-мастерской «Страницы истории печатного дела».

15 октября 2015 года село стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России.

В 2016 году село внесено в Путеводитель самых красивых деревень России. http://вятское-село.рф/

Но… увиденное нас огорчило. На фоне красивых домиков в центральной части – разруха в остальной части деревни. Если уж ассоциировать себя, как деревня-музей, то и вся деревня должна быть соответствующего уровня. Сложилось впечатление, что расчёт на то, что организованные группы водят только по красивой части деревни и музеям.

Храм Воскресения Христова был построен в 1750 году на средства прихожан. Храм представляет собой высокий бесстолпный четверик, увенчанный пятиглавием, с поясом кокошников под карнизом. Колокольня Храма, одна из самых высоких в Ярославской области (33 метра), представляет собой высокое восьмигранное столпообразное сооружение, увенчанное шатром, со звонницей. Вокруг храма каменная ограда с воротами и старинное кладбище. Внутреннее убранство храма выполнено в стиле нарышкинского барокко и второго рококо. Резные иконостасы, в летнем храме — пятиярусный, в зимнем – трехъярусный.

В Храме есть чудотворная икона с мощами Пантелеимона целителя, которая была принесена в дар боголюбивым жителям Вятской волости монахами Пантелеимонова монастыря.

Памятник Александру II был выполнен известным скульптором Александром Михайловичем Опекушиным. Монумент был установлен в Вятском в 1911 году, в честь 50-летия отмены крепостного права.

В 1917 году, когда к власти пришли большевики, бюст царя был свергнут с постамента, а на его место водружен бюст Карла Маркса. В 1919 году в селе было восстание, и недовольные советской властью крестьяне сняли с постамента бюст Карла Маркса, вновь водрузив туда бюст царя-освободителя. Когда вновь к власти пришли большевики, бюст Александра II исчез уже безвозвратно и на его место был снова поставлен бюст Карла Маркса, который и простоял до 2008 года. В 2008-м году на сельском сходе жителями Вятского было принято решение вернуть на законное место бюст Александра II, который был установлен в Вятском в начале XX века. Тутаевскому скульптору Всеволоду Алаеву была заказана точная копия этого памятника, и 2 мая 2008 года при большом стечении народа памятник был открыт.

Framo V901 из ГДР

В отремонтированном здании депо Вятской вольной пожарной дружины в 2013 году открыл свои двери новый Киноконцертный зал! Зал вмещает 100 зрителей, он оснащён новым световым и звуковым оборудованием, которое помогает создавать качественные представления любого формата: от концерта или творческого вечера до кинопоказа или кукольного представления. На подмостках киноконцертного зала уже выступали такие звёзды Российской и мировой эстрады как Юрий Башмет, Любовь Казарновская, Вениамин Смехов, Андрей Соколов, джазовая певица Marianne Solivan, мультипликаторы Юрий Норштейн и Александр Петров. В фойе киноконцертного зала каждый Новый Год проводятся ёлки, так же регулярно проходят вернисажи и презентации. Летом 2014 года рядом с выставочным залом была оборудована комната-музей знаменитого ярославского фотографа Юрия Барышева. Приуроченные к знаменательным событиям, уже неоднократно проводились его фото выставки «Кому на Руси жить хорошо?», «День поэзии. Люди. Годы», «Есть женщины в русских селениях», и другие.

Ерехтанский источник. Состав бьющей из него воды считается целебным. Родник обрамляет современная скульптурная композиция во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Молотилка, 1930 год. Поставлялись в период сотрудничества СССР и Германии.

Деревенский колодец.

Поразил своей красотой Храм Успения Пресвятой Богородицы — кирпичная церковь, построенная в 1780 на средства купца Г. Д. Кубанина в духе барокко. Четырёхстолпный пятикупольный храм с мощным центральным восьмигранным куполом и малыми угловыми. Небольшой трапезной соединён с высокой шатровой колокольней. Имелись приделы Никольский, Петропавловский, Космодамианский и Тихона Амафунтского. Закрыт в 1930-х, верхние яруса колокольни сломаны. Использовался как клуб, склад.

Нам разрешили пофотографировать внутри, пока там подметали полы. Разговорились с ребятами, которые убирали в храме, конечно они ждут реставрации храма, да и деревни в целом, но надежды практически у них нет. Может быть, эти фотографии увидят люди, которые не равнодушны к русской старине, не равнодушны к тяготам деревенской жизни и помогут возродить деревню полностью. А сейчас пока – это известные с давних времён «Потёмкинские деревни России». На официальном сайте села написано, что сделан проект реставрации храма.

В отреставрированных домиках разместили свои экспонаты музеи:

• Музей историй о любви

• Музей русской предприимчивости

• Музей вятского торгующего крестьянина

• Музей русских забав (под открытым небом)

• Музей «Русская банька по-черному»

• Музей ангелов

• Интерактивный музей «Нумера купцов братьев Урловых»

• Музей кухонной машинерии

• Политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин»

• Музей «Детский мир»

• Музей возвращенной Святыни

В некоторые музеи мы просто заглянули, чтобы понять, нужно ли нам туда покупать билеты или нет. Свой выбор мы остановили на Политехническом музее «Удивительный мир механизмов и машин». Нам он больше всего приглянулся.

Очень хорошо, что экскурсоводами работают ребята-школьники, значит деревня будет развиваться, и уже подрастает поколение, которое будет беречь и развивать Вятское.

Далее наш путь лежит в Вологду. Дороги везде хорошего качества. Насчёт придорожных кафе ничего сказать не могу, так как мы берём еду на первое время с собой в автохолодильник.

Машин мало, до Вологды доехали нормально и устроились в отеле «Губерния».

Отель находится в доме №8 по улице Кирова. Бронировали через Booking.com. Стоимость двухместного номера в сутки 2900 руб. В гостинице накрывают великолепные завтраки — «шведский стол», каши, омлет, котлетки, колбаски, чай, кофе, сливки, соки, и т.д. Перегон из Вологды в Петергоф с заездом в Тихвин и Санкт-Петербург был большим, поэтому мы решили выехать из Вологды пораньше, по нашей просьбе накрыли завтрак в удобное для нас время, спасибо большое. В отеле работает доброжелательный персонал. Быстрое заселение, без заполнения кучи бумаг, любезно учли пожелания, которые мы отправили заранее в бронировании, чистота, комфорт, косметические принадлежности, тапочки, фен, интернет, нормальная звукоизоляция, отличный матрас и подушки, просторная ванная комната. Есть своя парковка.

В отзывах, которые размещены на страничке отеля, мы прочитали про «Кофейню На Глинках», поэтому решили сходить попробовать десерты и заодно зайти в сувенирный магазин «Вологодские сувениры» http://volsuvenir.ru/

В «Кофейне На Глинках» нам понравился интерьер и большой выбор пирожных и десертов, неплохое меню для обеда и ужина. Молодые креативные ребята, которым нравится их работа и они с теплотой и любовью относятся к посетителям кофейни.

http://naglinkah.ru/

Немного перекусив, мы купили пирожных с собой, чтобы попить чайку в номере. Из кофейни мы направились в сувенирный магазин, где купили всяких разных настоечек, наливочек и мармеладных конфет, очень вкусных.

Вернувшись в гостиницу, я услышала, как администратор рассказывала постояльцам отеля, что в Кириллове, на территории Кирилло-Белозерского монастыря будут проводиться праздничные мероприятия и военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская Осада». Вот так нам повезло, и мы попали на настоящее сражение.

Отлично выспавшись и хорошо позавтракав, мы отправились в город Кириллов, в Кирилло-Белозерский монастырь.

Адрес: г. Кириллов, Соборная пл., д. 1, тел. (81757) 3-14-79

Режим работы: с 9.00 до 18.00, кассы до 17-30, выходной день понедельник, летом без выходных. http://www.kirmuseum.ru/

Кирилло-Белозерский монастырь (также Кириллов монастырь) — мужской монастырь Вологодской епархии Русской православной церкви, расположенный на берегу Сиверского озера в черте города Кириллова Вологодской области, который вырос из слободы при монастыре. В XV—XVII веках — один из крупнейших и богатейших монастырей России, центр духовной жизни Русского Севера. С 1924 года — историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей («Старый город»), «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича. Главное здание ансамбля — Успенский собор (1497 год).

Место первоначального поселения преподобного Кирилла Белозерского.

Свиточная башня.

Глухая башня.

Бывая в крепостях и старинных монастырях-музеях, я предпочитаю ходить не с экскурсиями, а своими тропами, как бы по зову сердца. И очень часто забредаю в уголки, в которых очень редко бывают посетители. Так и в Кирилло-Белозерском монастыре муж меня тянул к проторённым туристами тропам, но мои тропинки были в другой стороне. Муж тоже решил идти за мной следом, по опыту зная, что снова приведу к интересным местам. Вот так фотографируя и разглядывая старинные башни и стены, незаметно вышли за пределы монастыря, а там увидели шатры и костры участников будущего сражения. В лагере были не только взрослые участники, но и дети, которые, не отставая от взрослых, тренировались в стрельбе из лука и арбалета. Благодаря таким увлечённым людям, мы видим реконструкции старинных сражений.

«Кирилло-Белозерская осада» разворачивается на подлинном месте боёв 1612 года, где фоном служат укрепления XVII века, выдержавшие осаду со стороны польско-литовских войск.

Кирилло-Белозерская осада состоится и в 2024г. Мероприятие запланировано на 28-30 июня. https://vk.com/kirillovfest?ysclid=ltqb30j19m569654701

https://kirmuseum.org/ru/muzeynie_kompleksi/ansambl_kirillo_belozerskogo_monastirya

Со времён важного исторического события – осады Кирилло-Белозерского монастыря польско-литовскими интервентами – прошло уже более четырёх столетий. Как известно, монастырская оборона оказалась такой же крепкой, как и стены обители, а вражеское нападение было успешно отбито. Государева крепость, находящаяся в Кириллове, нападающим оказалась не по силам. К 1600 году она имела мощнейшие (по тому времени) каменные стены с башнями и укреплениями.

С 1612 по 1618 годы на крепость нападали несколько раз. Первый натиск врага монастырь испытал 20 августа 1612 года. Тогда неприятель опустошил и сжёг большинство деревянных построек, находившихся за пределами стен, но нападать не решался. Настоящий штурм был предпринят только в декабре. Зимой 1612 года враги вновь появились под стенами Кириллова и попытались приступом овладеть крепостью, но безуспешно. Тогда, соединившись с другим, более многочисленным отрядом под предводительством полковника Песоцкого, они повторили штурм.

«Приступ начался одновременно с двух сторон – с «поля», от вологодской и белозерской дорог, и с озера, для чего в «борозде» — частоколе, вбитом в дно озера недалеко от берега, был сделан специальный проход. Враги пытались поджечь строения монастыря «огненными стрелами», чтобы оттянуть часть защитников крепости от стен для тушения пожара. Атаку на крепость со всех сторон разом тогда предприняли 700 нападавших, но были отбиты, со значительными потерями. Враги не имели артиллерии, что в значительной степени способствовало их проигрышу в сражении.

Приступ длился несколько часов. Иноки и все живущие в монастыре бились «накрепко», многих убили и «поранили». Однако штурм был отбит. Часть «воровских людей» утонула в озере, в специально сделанной проруби вдоль берега, заложенной сеном и закиданной снегом, в числе убитых был и пан Песоцкий. Налётчики отошли от стен монастыря и, рассеявшись по волостям, начали грабить и жечь окрестные селения.

Год спустя под стенами Кириллова собрались до 3000 человек. Однако, увидев мощнейшие стены, они отступили. Отступили, но не сдались. В 1614 году войска опять пришли к городу, но за год укрепления стали ещё крепче, и снова штурма не было. Слава о монастырских укреплениях помешала врагу предпринять серьёзные шаги по взятию крепости. В 1618 году героическая оборона монастыря завершилась. Польско-литовские войска покинули пределы не только Белозерья, но и России в целом».

В наши дни есть возможность увидеть своими глазами это событие, происходившее в XVII веке.

В начале лета на территории музея уже в течение нескольких лет проводится фестиваль военно-исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада». Участие в нём принимают клубы из разных городов России – Москвы, Тулы, Калуги, Ельца, Воронежа, Саранска, Иваново, Белгорода, Череповца и других. Фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» – одно из самых ярких летних событий, происходящих в Кириллове.

В течение двух дней на территории музея проходит крупномасштабное мероприятие, привлекающее сюда тысячи посетителей. Жители и гости города получат прекрасную возможность на несколько часов окунуться в интереснейшую историческую эпоху – Смутное время.

Центральным событием фестиваля является реконструкция монастырской обороны от польско-литовских захватчиков. Также в программе фестиваля полевое сражение, в котором задействованы пехота, артиллерия и кавалерия. Впрочем, служба в русских войсках XVII века означает участие не только в военных действиях, но и различного рода состязаниях. Самые зрелищные – конные турниры, которые часто можно увидеть в исторических фильмах, проходят в рамках фестиваля.

Наблюдать за происходящим зрители смогут как с земли, так и поднявшись на галереи крепостных стен. Во время праздника для взрослых и детей работает средневековая ярмарка, а также игровые площадки и аттракционы, парад исторических клубов, турниры по историческому фехтованию, турниры лучников, конные состязания.

Вернувшись из Кириллова, пошли прогуляться по Вологде, посмотрели кремль, который сохранился фрагментами и Музей Вологодского кружева.

Вологодский Кремль (Город, Насон-город) — историко-архитектурный ансамбль в центральной части Вологды, заложенный как крепость в 1567 году по приказу царя Ивана Грозного и игравший роль оборонительного укрепления в XVI—XVII веках. К 1820-м годам стены и башни кремля были разобраны. http://www.vologdamuseum.ru/content?id=9 В настоящее время Вологодским кремлём не вполне полноправно называют укреплённый комплекс Архиерейского двора XVII века, находившийся внутри крепости Ивана Грозного.

Фрагменты Вологодского кремля.

Каменный детинец Вологды начал сооружаться 28 апреля 1566 года по приказу Ивана IV (Грозного) в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название крепости — Насон-город. Руководить работами был приглашён английский инженер Хемфри Локк, по другим сведениям русский инженер Размысл Петров. Царь собирался создать здесь свою резиденцию. Территория кремля ограничивалась с севера рекой Вологдой, с юго-востока был прорыт ров — современная река Золотуха, на юге граница проходила по современной Октябрьской улице, где также был прорыт ров, на западе граница проходила по современной Ленинградской улице, где был прорыт ров и насыпаны земляные валы. Вода во рвы подавалась из реки Содимы, русло которой предположительно было изменено. Строительство сооружений кремля было прервано в 1571 году после неожиданного отъезда царя из Вологды. К этому времени возвели каменную стену с девятью башнями с юго-восточной стороны, две башни с пряслами между ними на юго-западном углу. Внутри детинца был построен каменный соборный храм — Софийский собор и деревянный царский дворец с церковью Иоакима и Анны. После отъезда царя, на месте недостроенных стен был поставлен деревянный острог с 21 (по другим сведениям 23) шатровой башней. Полностью каменной была стена с юго-востока и частично с северо-запада. Недостроенный кремль, тем не менее поражал своими размерами.

На табличке надпись «Научная библиотека. Научный архив»

«К. Батюшкову от благодарных потомков»

Вот таким красивым видом Вологды завершилась наша прогулка, дальше наш путь лежал на северо-запад в Тихвин, а затем в Старую Ладогу и Волхов.

Мой канал в TELEGRAM, комментируйте и обсуждайте вопросы, связанные с фотографией и путешествиями.

Краткие анонсы статей о новых впечатлениях от фотопутешествий можно отслеживать, подписавшись на мой канал в Дзен